EVOLUCIÓN EN LA ACTUALIDAD DE LOS JARDINES HISTÓRICOS DE ESPAÑA

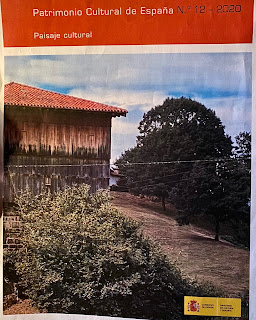

El siguiente texto es una versión corregida del escrito por Consuelo Martínez-Correcher y Gil, arquitecto paisajista, para Patrimonio Cultural de España (nº 12 - 2020) "Paisaje Cultural". Fue publicado por el Instituto del Patrimonio Cultural de España - Ministerio de Cultura y Deporte.

Si bien es creencia general, especialmente fuera de nuestras fronteras peninsulares e insulares, de ser España un país con escasa participación en la Historia del Arte de los Jardines (equívoco del que en parte somos responsables) y por ello, con una no muy numerosa existencia de ejemplos; un correcto, profundo e imparcial estudio, confirma una nueva visión, más exacta y realista.

¿Cómo van a ser denominados “italianos” (refiriéndose al Renacimiento) jardines situados geográficamente en una península que no se constituyó territorial y políticamente, como nación y estado, hasta 1870? Península e islas antes pertenecientes y gobernadas por el reino de Aragón, que dominaba el Mediterráneo, luego reino de España. ¿Qué otro país, si no España, tuvo en ese territorio durante siglos, virreyes, representantes, “alter ego”, de los reyes sucesivos? Amén, de una mayor extensión del Estado Vaticano, varios ducados, etc. y una república. Solo “italianos” desde finales del XIX, antes etruscos, griegos, romanos, aragoneses, españoles, venecianos, florentinos, etc.

Se diría lo mismo de los superficialmente llamados como “franceses” (los del período barroco), afirmando en escritos, que son los primeros jardines regulares, con manipulador olvido de los jardines toscanos y sobre todo de los egipcios, por no remitirnos a los sumerios.

Durante milenios, ésta península geográficamente situada más al Oeste, límite del mundo conocido, con el mar ignoto como cierre fronterizo, líquida barrera infranqueable, fue un fondo de saco que recibió y asimiló las culturas occidentales, medio orientales y hasta las más lejanas en el tiempo y en el espacio.

Toda la península era un territorio de atracción centrípeta, de sedimentación, recreación y renovación, hasta su inversión, para llegar a ser un foco centrífugo, de esparcimiento, de expansión creativa. Ambas circunstancias exclusivas de España. España es madre de jardines dispersos por el mundo. Una madre agotada de hijos escindidos.

Tenemos los que podrían ser conocidos como Jardines Ultramarinos, ¿Paisajes Culturales Ultramarinos?, los que España crea en las Américas y en los continentes africano y asiático, en una impregnación de profundo mestizaje, revelador del origen patrio. Esto solo lo hizo España. Así como los Jardines Transpirenaicos, por su influencia durante siglos en los territorios pertenecientes a España, más tarde en las cortes europeas, con la directa comunicación entre el mar al sur y el mar al norte, a través de miles de hombres. Esto solo lo pudo hacer España. Una España infinita.

Lejos de ser este escrito un tratado de historia, la idiosincrasia de su distintivo devenir, mundialmente único, reclama una clara y firme alusión a su diferenciadora composición, determinante para su percepción, más qué de dominio descentralizado, de impregnación creadora de lo propio.

En el reiterado rechazo a la simplista clasificación de “jardines italianos, franceses o ingleses”, se produce la ventaja de que, según ese criterio, no figuren “jardines españoles”.

España territorialmente pequeña, desarrolló un imperio inmenso de espacio, tiempo e impregnación, sin necesidad de aludir a su poder. Afirmación ineludible para la interpretación acertada de nuestra creatividad. Ambas Américas, de norte a sur, ostentan, hoy en día, sus patios. Quién sino España llevó esos espacios que cubren su mismo suelo y provienen del extremo más oriental del mar que baña tres continentes, y sus culturas; hasta alcanzar el cuarto continente ( los únicos cuatro conocidos entonces)

¿No es ésta otra forma más de dar la vuelta al mundo?

El país de las tres culturas, ya tenía un viejo tejido compuesto de pretéritas creencias y mitologías, aportadas por lazos de sangre de etnias de lejanas procedencias, que se hunden en tiempos de memoria no escrita. La mitología de la antigua Hélade, sitúa el único jardín de una diosa, reina del Olimpo, en las proximidades de Gades (Cádiz) El Jardín de las Hespérides. ¿Donde iba a estar el jardín guardado por las ninfas del Ocaso, sino en las tierras más al oeste del mundo conocido? Con “manzanas de oro”, es decir naranjas. Escuchar a Falla, leer a Verdaguer, llegar a Platón. Son los poetas los mejores narradores de la historia. Los artistas.

El jardín más antiguo de Europa, está en España, con más de mil doscientos años de existencia ininterrumpida, día tras día abierto al público, el Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba. Para purificación de los islámicos, contemplación de los cristianos, asombro de los agnósticos, antaño todos hispanos, hogaño admiradores de lo español, si no se les tergiversa la verdadera enjundia de lo que ven. Es un jardín de España, hecho en nuestro suelo por hispano-islámicos, con aportes hispano-romanos, visigodos, paganos…

Los jardines rehundidos, más bellos y más antiguos del mundo, están aquí, son hispano- islámicos e hispano-cristianos (cuyas raíces se hunden no en lo árabe, sino en lo fenicio, púnico o tartésico, y en lo romano) realizados en al Andalus, qué es el nombre de toda la España islamizada, (su último reducto dará nombre a una provincia de España).

El Jardín de la Casa de la Contratación, (desenterrado, restaurado), de donde a más de dos metros de profundidad emergen los naranjos con flores y frutos a la par, divididos en cruz, arriba por ánditos de paseo, abajo con el azul del agua que llena sus cuatro brazos. Cuatro cubículos de sombra, soledad, aroma y silencio. Un jardín único en el mundo. Oculto. Sin lucimiento para gloria de España, utilizado como parking de bicicletas de los empleados de la Junta de Andalucía. Debería ser reintegrado al espacio áulico al que pertenecía.

El Jardín de Pedro I rey de Castilla (en la Edad Media el más extenso estado de Europa) en el Patio de las Doncellas del Real Alcázar, (prácticamente todo lo actualmente existente en el R.A. es obra de cristianos, Alfonso X, Alfonso XI y Pedro I, ss. XIII-XIV.

Su jardín rehundido, felizmente recuperado y restaurado, es pasmo de los visitantes.. Aunque la Junta del momento quería qué se volviese a cubrir para seguir celebrando allí reuniones oficiales. Ambos jardines (y alguno más en el mismo conjunto histórico, R.A., en Sevilla). Son anteriores al Patio de los Leones de Muhamad V en La Alhambra de Granada. Tan hispanos como otros más antiguos, el Patio de los Arrayanes o El Generalife. (La Huerta del Hacedor), éste último, debería estar rodeado de huertos de hortalizas y frutales en bancales, como se creó en la Edad Media, un jardín extramuros, para proveer a los habitantes del conjunto cortesano, cívico, militar y religioso, y no como está desde el s. XX como un equívoco remedo del jardín hispano-islámico (¿?) perdiendo la ocasión de la autenticidad y deslumbrar al mundo, con unos huertos de primor originales al menos, desde el s. XIV. Geometría de colores, árboles de flor y fruto, sombra de emparrados, huertos de producción, jardines de fruición..

En años recientes, el Patio de los Leones no solamente no ha sido restaurado como jardín rehundido y provisto de una plantación floral, a voleo, de altura sin rebasar el nivel de pisada del crucero que lo estructura, ni la del deambulatorio de su patio columnado. A modo de un extendido tapiz de inspiración persa sasánida, jardín de crucero centrado por la fuente y el círculo de los leones, sino que ha sido solado en su totalidad con mármol blanco, para facilitar el acceso de los visitantes, en homenaje al turismo puro y duro. Blanco y pulimentado, rompedor de toda la delicadeza del color del entorno, y de .la grácil esbeltez de las columnas de Macael. Sin la más mínima justificación histórica ni estética.

Al aumentar el número de turistas, ahora se les conduce en fila india sin detenerse, como una cadena de presos, por un lateral del deambulatorio, entrando por un extremo y saliendo por el opuesto. Desde antiguo los monumentos de Granada siempre fueron lo más visitado de España, ahora con los medios electrónicos la lista de reserva para obtener entradas es de varios meses de dilación, en grupos excesivamente numerosos.

Otro jardín de época hispano-islámica restaurado y abierto a visita pública, es el jardín rehundido del castillo de La Aljafería en Zaragoza.

Tenemos jardines hispano-romanos de carácter arqueológico, qué deberían volver a recuperar su complementaria plantación y apariencia de “vivos”, como fueron creados, con agua en los estanques y en los canales, alegorías del Nilo o el Euripes. El agua tratada con pericia, es el alma y la voz del jardín, canta, ruge, susurra, gime; y callada, brilla, destella, refleja, purifica, simboliza, salpica y sorprende.

Como el hispano-romano de “Conimbriga”, ayer en la “Hispania Ulterior” (Lusitania) capital “Emérita Augusta”, hoy Mérida, ahora en fronteras políticas de Portugal a quién se debe su ejemplar restauración como jardín, no como ruina arqueológica. Todos los hasta aquí nombrados están bajo titularidad oficial.

La villa romana descubierta por un particular, Javier Cortés de Miranda, “La villa romana de La Olmeda” en Pedrosa de la Vega, Palencia. Constituida como Patronato, pertenece a la Diputación, ejemplarmente recuperada, sus mosaicos son los más grandes de Europa, (alguno conquense le disputa el lugar). Que hayan sobrevivido no les priva de su carácter de elementos de composición de sus respectivos espacios. Así como otros elementos de composición originales son propios, de cada jardín.

Partes reveladoras del relato exclusivo de cada jardín. No se puede comprender un escrito si suprimimos o aumentamos parte de sus letras. En un jardín la pauta inicial es su estructura, más o menos visible, es la base expresiva del jardín. El jardín es Arte, espejo de una época, único, irrepetible e irremplazable y antinatural.

Las características de cada época artística, vienen claramente expuestas y justificadas en los tratados de Historia del Arte, para ser reconocibles en las obras de los artistas creadores en arquitectura, escultura, pintura, música, literatura… las bellas artes, donde reclama su reconocimiento el Arte del Jardín, o Arquitectura del Paisaje (nombre internacional) con todo derecho al ser creados en Egipto, Roma, Edad Media y todos los siguientes según los dictados propios de cada momento histórico (es uso imprudente el término “estilo” que en nuestro idioma puede indicar falso, reproducido).

En este primer tercio del s. XXI, algunos de los jardines históricos de España están sometidos a una legislación estatal. Son considerados históricos los reconocidos por ley del Estado. Ley 16/1985, de 25 de Junio, del PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, Título II. 15. 1.etc.

Quedan tutelados por el Estado, aunque a expensas de sus titulares. Dura ley, que concierne tanto al Estado como a los propietarios. En general incumplida por ambas partes. La tutela del Estado no ha sido transferida. En general la tenencia privada de un jardín histórico llega por herencia, unido a un edificio igualmente histórico, deben ser visitables y con obligación de mantenerlos y restaurarlos siempre a cargo de los propietarios. Esto es manifiestamente injusto, e inasumible. Otros países europeos han buscado soluciones a estos problemas ¿Por qué en España no?

Entran en la consideración de Jardín Histórico los que han alcanzado determinado tiempo de existencia. 1º. A partir de cincuenta años. 2º. Cuando han sobrepasado los cien. 3º. Aquellos que transmitan un legado del pasado. 4º. Cuando son obra de una personalidad (propietario, impulsor), de un artista consagrado (tracista). 5º. Como espacio de hechos memorables. 6º. Si finalmente han sido declarados por el Estado, por cualquiera mérito de los enunciados, antiguamente como Monumento Histórico Artístico, actualmente como Bien de Interés Cultural, BIC.

En su catalogación, los jardines deberían quedar diferenciados del monumento arquitectónico que pueda acompañarlos, así, figurar en un Catálogo específico de Jardines BIC. Existen casos de gran renombre en que los jardines superan en importancia artística, en antigüedad, en fama, a las obras arquitectónicas a las que han dado una valoración superior a lo largo de los siglos. Recientemente son nombrados en conjunto, como un valor añadido, nominados como acompañantes, dice…: “y los jardines” Cuando, el jardín, ha podido ser la razón de la existencia de la edificación, o ésta es un elemento complementario del mismo.

A la inversa, hay edificios BIC que “contagian” esa categoría a espacios con plantación, carentes de sentido como jardines, en una simbiosis inmerecida que induce a confusión, casos que deberían ser corregidos. Deberían entrar en la consideración de protección de entorno. La declaración de Protección de Entorno de un BIC, caso de existir, no es el bien cultural en sí.

Situación grave es la de una villa de recreo única en su existencia histórica y en su trazado artístico, que legalmente tiene catalogada como Monumento Histórico Artístico una zona aterrazada y su estanque desde 1946, posteriormente, pasando automáticamente, la misma parte a ser BIC.

Su evolución actual al pasar de propiedad privada a pública, está siendo seriamente dañina de manera reiterada. La pretensión por parte de dos asociaciones culturales de salvaguardarlo legalmente, se vio claramente limitada al conseguir únicamente una declaración, solicitada en 1993 por Hispania Nostra, de protección de entorno del resto del espacio, murado desde 1527, de 27 ha. que conforman su específica calidad de “villa de recreo”, donde todos sus elementos son partes de un todo, por tanto indivisibles e inalienables. Es la villa de recreo de El Bosque, en Béjar (Salamanca).

Concepto que ha costado más de un cuarto de siglo explicar sucesivamente a cada uno de los mandatarios (temporales), sin realmente llegar a que captasen esa característica propia, en la que entran tanto los prados o el bosque, como las fuentes, el estanque o las escaleras. Para comprender qué es una villa renacentista hay que conocer, qué era una villa romana, y saber que en Hispania había….etc. Su concepto dio paso a cortijos, alquerías, almunias, pazos, canes, sones, mansiones...

Si el mandatario político no está obligado a saberlo, sí lo está a escucharlo y respetarlo.

Existen jardines históricos pertenecientes:

a/ al Patrimonio Nacional-Real Casa, en general declarados “históricos”, con horario de visita pública determinado por su Patronato y gratuitos de acceso.(Es importante resaltar que ahora se les considera “históricos” por estar integrados a los palacios de la Corona, cuando su superioridad histórica (tiempo) y estética (arte) son superiores a los edificios a los que esos jardines han dado fama desde antiguo. Esos jardines no deben quedar en “segundo” plano, como parecen situarlos algunos historiadores o legisladores.

(Cuando en tiempos, se habló del Jardín de la Isla de la Reina en Aranjuez, como “modelo de los jardines del mundo”, que decía Ambrosio de Morales en el s. XVI ).

b/ de origen real, cedidos a la Administración, gratuitos con horario fijo.

c/ declarados “históricos”, en manos privadas, con visita obligada un día a la semana y horario mínimo restringido a dos horas, estos parámetros a elección de la propiedad. Visita de pago o gratuita. Llamados actualmente BIC.

d/ de creación privada hoy gestionados por una fundación, un patronato, etc. con horario, etc. a su decisión. Igualmente BIC.

e/ jardines de origen privados que han pasado a distintas administraciones locales, con horario específico de acceso y entrada de pago o no.

f/ de origen real con finalidad científica, actualmente pertenecientes a la Administración, con horario y entrada de pago variables.

g/ de origen y titularidad de la Iglesia.

h/ de creación, titularidad y gestión privadas.

La evolución de los jardines históricos de España (península y archipiélagos) considerada en cuanto al cambio de uso, es consecuencia inmediata del cambio de titularidad. La primera declaración como Monumento Histórico Artístico (anterior a BIC), fue el Buen Retiro (Madrid) fundado en 1630 por Felipe IV. Tras la guerra de la Independencia, el deteriorado jardín y los restos de su palacio la Iª República se lo adjudicó en propiedad, para uso público, y lo denominó Parque de Madrid; éste y La Alhambra con sus jardines (Granada) son declaraciones el s. XIX.

Ese mismo siglo, fue creador “ex profeso“ de jardines públicos, que adoptaron en general la denominación de “parques”, tomada del extranjero y de uso inexplicable.

En el s XX proliferaron, a partir de la segunda mitad y en adelante, parques de actividades predominantemente físicas, al aire libre, con plantaciones arbóreas y superficies encespedadas, (innecesarias, inadecuadas y perjudiciales) los que nunca se deberán confundir con jardines. ¿Su calidad antrópica les incluye en la denominación de paisajes culturales?

Si constituyen una demanda social, llámenseles como lo que son, áreas de servicios,

áreas deportivas, espacios recreativos, etc. Los jardines son otra cosa, los históricos especialmente ¿O todo al mismo saco, el de paisaje cultural?...

Servirán además para esponjar la ciudad si no solo se proyectan en situaciones alejadas y de grandes superficies. Estos son inservibles, por inaccesibilidad fácil y dificultad de recorrido. No deben hacerse paisajes culturales, ciudades, para “atletas”.

Es un hecho incontrovertible, la reducción de población a la par del aumento de vida, el crecimiento de seres de edad avanzada, en mejor o peor estado general y con medios reducidos por dejar de ser productivos. Con frecuencia están encargados de cuidar a sus nietos, ni unos ni otros pueden servirse de medios de transporte propios, ni pueden recorrer distancias agotadoras de ida y vuelta a sus casas.

Las ciudades deberían estar “trufadas” de espacios, con cerramiento, arbolado, bancos de madera con respaldo, y la mayor parte del suelo sin enlosar, de tierra compactada que absorba el agua y se empape. Chiringuitos y “servicios” …en la acera de enfrente. Nunca en jardines históricos, ni “invadidos” por sillas de plástico ni por sombrillas.

No banalizar los espacios de arte. Los jardines históricos liberados de esa demanda o de esas necesidades, dejándoles ser un remanso de paz, un espejo del pasado, donde sumergirse en la belleza plena, renovada incesantemente sin pérdida de su identidad, fragante, luminosa o sombría, estricta o lujuriante, íntima o inabarcable, donde reconocerse o recordar lo olvidado

Donde el ser humano imprime su genio. Confundir un paseo arbolado, un recinto con bordura recortada en seto, unos metros cuadrados con césped, un bosquete, un arboreto, un vivero, una colección botánica, un campo de golf, con un jardín, denota una situación de la sociedad grave, en detrimento del concepto de jardín, de la incomprensión del arte, ofuscados por la simple presencia de elementos vegetales.

La existencia de elementos del reino vegetal, de organismos vivos, no confiere al espacio donde se encuentren la prerrogativa de llamarse jardín, aunque el vulgo lo haga, como otras personas qué por su situación creen conocer qué es un jardín y en todo caso sería su obligación estar informados. Los dirigentes, incluso los actuantes, en todo el nivel de la escala, deben ser profesionales específicamente preparados, muy especialmente cuando se llegue a la necesidad de restauración, ésta bien entendida no es barrer, podar, abonar, regar, se trata de recuperar el mensaje del jardín deteriorado, debido al repetido y no atendido dicho de “la acción del tiempo y la acción del hombre”.

La capacitación de restaurar jardines históricos requiere una larga preparación específica. Casi es una vocación. No se puede recurrir a otras carreras seudo similares, lo cual no es ni cierto ni conveniente, y facilita el intrusismo. Han transcurrido cincuenta años trasladando la formación (incompleta) de una institución a otra. Cincuenta años perdidos. Sabio es el refrán de “a río revuelto ganancia de pescadores”.Los no ganadores han sido los jardines.

Si la consideración social de fruición del jardín histórico es incuestionable, el aporte del siglo XX, de una accesibilidad masiva, llámese turística o no, constituye un peligro qué no puede obviarse bajo ningún concepto. Esta actual evolución de uso del jardín histórico debe ser modulada, en atención primordial a su fragilidad, y a su calidad testimonial, ésta queda disfrazada, evaporada, compactada por masas, convertidas en muros, que deben ser invalidados, por impedir la visión de una perspectiva, convertirse en cercos de estanques cuando corren sus surtidores, atravesar setos, arrasándolos, para acceder en primera fila a la siguiente fuente.

Hechos que vienen produciéndose una, dos, tres, veces al año, de manera progresiva en el jardín del palacio de La Granja de San Ildefonso, una situación negativa. ¿Productiva?

Sopésense los hechos, lo que ven es inútil, lo que dejan es lamentable. La tercera consecuencia, el beneficio económico a la entidad propietaria y al pueblo circundante debe ser regulada, el aforo controlado (horas, días, número).

La ceguera que se ha mantenido durante más de medio siglo ante este hecho aplicado a ciudades y paisajes ha contribuido a su destrucción irrecuperable. Los humanos considerados los únicos seres pensantes de la Humanidad, creadores del lenguaje, y el arte, medios comunicadores más sublimes, esa ceguera, está impidiendo que una de sus obras, los jardines, no existentes en la naturaleza, y de ellos los sobresalientes, los singulares, llámense jardines, parques o con la última propuesta de paisajes culturales, su evolución actual sea negativa.

La despoblación de los pueblos ha masificado las ciudades: centro, barrios periféricos, suburbios, polígonos industriales…a veces con la misma secuencia, a la inversa, hasta llegar a la ciudad siguiente. La masificación arquitectónica de las costas ha transformado su paisaje hasta enmascararlas, donde terminaba la tierra y empezaba el agua, por definición costa, ahora hay una calle con edificación a cada lado a lo largo de kilómetros, y a lo ancho de centenares de metros, con pérdida de jardines, pérdida de un esponjoso urbanismo entreverado del paisaje autóctono, y España es el peor ejemplo de ello ¡También habrá quién los defienda como “paisajes culturales”!

Haber conocido la isla de Ibiza en los primeros años cincuenta. La isla de Lanzarote y la de La Graciosa a finales de esa década, y tantos otros paisajes de la costa levantina, de norte a sur, consiste en la triste contradicción de un recuerdo imborrable e inexistente. Ya no tenemos Ibiza, ya no tenemos Lanzarote. Tenemos la globalización mimética de Miami, o de minis Las Vegas. Llegará un momento en qué lo manido, lo “ya visto” impondrá el cese de un vaivén inútil, cuando ya sea tarde.

Los jardines históricos y tantos no declarados que merecen ese reconocimiento, podrían quedar a salvo si se actúa en su salvaguarda. Es urgente.

Los operadores de turismo con el concurso de la Administración, o viceversa, unos primero y otros después, no embellecen ni renuevan sus paisajes elegidos, los vulgarizan, llegando hasta hacerlos desaparecer, tornándolos irreconocibles de aquello que hizo desearlos conocer a hordas de viajeros, que ahora llegan con gran rapidez, de lugares tan insustanciales como los que van a encontrar, para permanecer poco tiempo en ellos y volver a contar lo que han visto, rascacielos, aparcamientos, piscinas, hamburgueserías, puertos de atraque, mesas de plástico, sillas de plástico, vasos de plástico. Todo lo inventado para hacer caja. ¿Será esto cambiar calidad por cantidad?

Los jardines históricos asumen, en algún caso, solapamiento de usos, cuando esto no ocurre de manera estable. El distrito municipal donde se encuentra el Parque de Madrid, antiguo Buen Retiro, lo destina a la obligatoria zona verde de x hectáreas para esparcimiento, descanso y salubridad, en razón del número de sus habitantes, en detrimento de la finalidad de todo jardín, de contemplación y solaz espiritual, máxime si ha sido catalogado histórico, de ejemplaridad y respeto al pasado mediante su conocimiento, gracias a la autenticidad del mensaje o relato que expresa, de conocimiento a los que nos precedieron, una lección de historia , una lección de modos.

Es un hecho privativo de España, una situación a reconvertir. Aunque recientemente se quiere imponer la denominación de paisajes culturales, es una “globalización” inadecuada que induce a confusión. Un cambio de denominación no cambia el sitio. Desde hace dos siglos existe la disyuntiva de si jardín o si parque, ahora se añade paisaje cultural.

Para los profesionales atentos a la naturaleza, existen dos diferenciaciones respecto al paisaje: el natural, donde no hay la más mínima intervención humana, y el cultural, antropizado con menor o mayor intensidad. Del primero es difícil encontrar alguna porción en el globo terráqueo y del segundo es el resto.

Desde milenios, todos, parques, jardines, patios, claustros, huertos, bosques sagrados, etc. son paisajes culturales al ser obra del ser humano, no de la naturaleza. No existen jardines en la naturaleza. Son ARTE. Únicamente un logro humano.

Si adquieren la clasificación, reconocida estatalmente, de históricos, en su actual denominación de BIC, lo son a manera de obras maestras del arte de la arquitectura del paisaje, esa intensa diferenciación no puede perder ninguno de sus méritos ni de sus derechos adquiridos “per se”. Esa es la evolución qué su tutor, el Estado, debe conservar, y en su caso, aspirar todo jardín.

Primero ser jardín. Un espacio creado por el ser humano para comunicar ideas y sentimientos a otros a través del tiempo, expuestos en un espacio delimitado, siempre abierto al firmamento, mediante un trazado, verdadera estructura expresiva de la fundamental idea generadora, más elementos de composición determinados voluntariamente, vegetales, minerales, líquidos o aéreos, con la colaboración sabiamente dispuesta de la luz que todo lo transforma imparablemente.

Un espacio delimitado y diferenciado, cuyo techo es el firmamento en comunicación con los astros, la luz, la oscuridad, la lluvia, el viento, todos los agentes atmosféricos que entran y pertenecen a la composición humana, con la complicidad de lo innato y lo trascendente. Es obra de arte por intención y realización humanas de propósito espiritual, de mensaje refinado, poético, riente o amenazador, que sorprende u ofusca mediante lo tangible y lo intangible, entre la inconstancia del tiempo y la infinitud de la eternidad, qué se dirige a la mente y habla al corazón.

Como obras de arte son una “res sacra”, en ellas no se actúa por el procedimiento del “quita y pon”, del capricho. A las Meninas de Velázquez no se les pintan vestidos según la moda del año. Verdaderos admiradores crean “otras” meninas, no destruyen el icono.

El jardín debería ser defendido, físicamente por cerramientos y preservado por el saber.

¿Por qué grandes espacios públicos sin techumbre, que permanecen cerrados durante semanas o meses, no son accesibles, para pasear, correr, sentarse en sus gradas, tanto al sol como a la sombra y tomar bebidas o alimentos, niños, adultos y mayores de la tercera edad? Porque su césped o su albero, mantenidos con gran presupuesto y por especialistas, deben estar incólumes para el siguiente evento. ¿Y por qué no se protegen, respetan, y cuidan de manera similar los jardines históricos de titularidad oficial?

Diversifíquense los espacios, y créense aparte los adecuados para esos usos. No se trata de impedir la entrada a personas de cualquier edad, sí, con pelotas, balones, cubitos y palas, radios, bicicletas, patinetes, en solitario o en equipo. ¿Por qué no se instala una cancha de tenis en la galería central del Museo del Prado? Sería un éxito.

Si bien los jardines se realizan mayoritariamente con organismos vivos, estos, contando con la libertad, condición inherente al arte, pueden no formar parte de alguna de estas obras. Cuando son elegidos, ya no son parte de la naturaleza -el jardín es antinatural, están fuera de su hábitat, clima, suelo, conformando geometrías o masas, incluso perdiendo la forma, el tamaño, característicos de su especie, para servir la idea del creador.

Lo que establece la mayor diferencia con otras obras de arte, arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, y por ello es hora de subrayar que las supera.

En algunas obras de arte se está frente a ellas o alrededor, en ésta se puede estar dentro envuelto en ella y recorrerla, para acabar inmerso en su específica sustancia. Justo es llamar este modo creativo arquitectura del paisaje.

¿En qué conceptos o juicios se funda cierto sector académico para negar la imperecedera condición mental que subsiste en todo trazado de jardín, pese a la terquedad de los que niegan la libertad del espíritu humano que crea arquitectura con un agregado de cuarzo, feldespato y mica, o con lapislázuli y tierra de Siena para crear pintura, madera, que deja de ser leña, para ser escultura? Y no poder hacerlo, con tierra, aire, agua y fuego (es decir organismos vivos, donde ocurre una combustión) materia, materiales con que plasmar una idea, y potenciar el misterio, la ensoñación, la turbación, el temor o el gozo.

Dejemos de estar atrapados por inamovibles costumbres, eclipsados por creencias obsoletas que nublan el entendimiento para entender la ejemplaridad de los jardines históricos, ya avalados por el tiempo, su simbolismo, su significado profundo, único, emblemático. Paisaje artificial, voluntario, que sigue un ideario poético más o menos patente, más o menos críptico, más o menos riente, más o menos amedrentador.

Aceptando su uso controlado, no centrar la función del jardín en sitio para tomar el aire o el sol, jugar los niños o descansar los ancianos, menos para hacer “footing”, beber refrescos, háganse lugares apropiados para ello, no los jardines, obra de arte lograda por la mente humana con su relato de anhelos o de temores. Un arte que recorre desde el sentimiento más amable a la emoción más terrorífica, todo aquello qué la vida depara y el espíritu alberga, en el más profundo hondón del alma. La función primordial de todo jardín es la contemplación. Máxime, si alcanza la consideración de histórico, aunque no esté catalogado.

El arte es frágil, mayormente el creado a la intemperie, y sobremanera si gran parte de sus materiales compositivos y elementos expresivos son materia orgánica, en manera alguna debe consentirse la marginación de esa característica propia, distintiva de otros espacios con plantación ajenos a su esencial destino espiritual, mental.

Los modos temporales, las injerencias políticas (con su caducidad inherente) y toda influencia trivial, son causa de acciones destructivas, de la pérdida de una parte de nuestro patrimonio.

Estos espacios, de extensión variable, deben contar con elementos de cierre, horario, y entrada de pago, y estar dotados de sistemas movibles adecuados para su recorrido, parcial o total, y predeterminado.

Jardines de cien hectáreas (o menos) son impracticables para niños, ancianos y discapacitados, es necesaria una solución, sin que ello pueda, en ningún caso, desvirtuar el carácter de cada jardín y reconocer que no todo puede ser accesible al cien por cien.

Hace más de treinta y cinco años después de conseguirse la prohibición absoluta del paso de vehículos privados en El Príncipe de Aranjuez (para evitar paseos bordeados de coches, mesas y sillas plegables invadiendo los parterres, para pasar el día, sacar las tarteras, dormir la siesta, sic.) se propuso que en la entrada hubiera coches de caballos, desde tartanas y carretelas a landós, equinos para caballistas, de alquiler, para recorrer sus 150 ha. con la posibilidad de fomentar una actividad complementaria y favorable a la creación de puestos de trabajo, y proteger un patrimonio, el de los carruajes o carromatos que se han visto apilados en piras y prendidos fuego.

Durante varios años no hubo otro sistema que el pedestre. Después se introdujo un inadecuado, anacrónico, antiestético, trenecito con silbato y ruido metálico por su marcha, con “bambis” pintados en su carrocería (¿?), qué se han permitido copiar para recorridos en ciudades Patrimonio de la Humanidad.

La actual evolución del jardín en España, histórico, catalogado o no, reclama con urgencia la existencia de un cuerpo consultivo, estable, e independiente, de profesionales, exclusivamente con preparación y vocación específicas de arquitectura del paisaje, y entre ellos, un 50% especialistas en restauración de jardines históricos.

Para ello es necesario contar con personas adecuadamente adiestradas:

1º.- Con conocimientos contrastados, extensos, profundos y demostrados en Historia del Arte de los Jardines (mínimo 150 horas lectivas) nunca convalidados con otras enseñanzas, ejem.: Historia General del Arte. En ningún centro universitario se enseña actualmente H.del J. con la dedicación, la formación y el horario necesarios.

2º.- Práctica en restauración histórica de jardines. Para lo cual se hace evidente el conocimiento de la Historia del Jardín arriba aludida y la inclusión en esa formación, de un proyecto que comporte una memoria histórica sobre un jardín existente. Nada de créditos. Una valoración contrastada de una competencia tan compleja.

La principal premisa para un restaurador de jardines históricos es el máximo respeto al pasado del jardín y a sus creadores, de la que se desprende la segunda, la imposibilidad de tergiversar esa obra de arte con ideas personales y menos con imposiciones de terceras persona ajenas a la profesión.

Como ha ocurrido en el jardín del palacio del Infante D. Luís en Boadilla del Monte (Madrid). Inutilizado como patrimonio histórico de España, al no transmitir a las siguientes generaciones el legado del pasado (Ley 16/85).

Para ello hay que conseguir qué donde se encuentre un jardín histórico, el Estado y en su defecto, o por delegación concreta, un grupo consultor estable ejerza la tutela sobre un Bien del Patrimonio de España.

Que puedan comunicar de modo efectivo, “a priori”, de modo cautelar o de modo urgente, según la Ley 16/85, incluso las propias de cada Comunidad, que la titularidad comunitaria, corporativa, o cualquier otra denominación oficial, no convierte al presidente, alcalde, etc. en dueño y señor de ese jardín histórico, qué es un Bien del Patrimonio de España, y no podrán por ello actuar a su capricho y voluntad.

Entre otras particularidades encomendar la posible restauración a profesionales sin la aquiescencia y posterior dirección absoluta del arquitecto paisajista o paisajista, director del equipo multidisciplinar que requiere toda restauración de JJ.HH, sea cual fuere su dimensión, mensurable en guarismos, cuando la “dimensión” importante siempre es la otra, y dejar de llamar “parque” a un jardín porque sea grande, la “grandeza” está en otros parámetros, solo qué hay qué estar facultado para percibirlos.

La etimología de la palabra “jardín” tiene una profundidad de sentido que se hunde en el Neolítico, (y “déjenla ya, que así es la rosa…”).

El trabajo debe recaer en el profesional idóneo para la restauración de cada jardín, como obra de arte única e irrepetible qué es. Por tanto huir de elecciones localistas. No todos los paisajistas son adecuados para restaurar un J.H., ni por haber nacido en su localidad ni por ser residente próximo, eso son localismos ineficaces. Ni arquitectos, agrónomos, agrícolas, ingenieros, montes, forestales, biólogos, geógrafos, arqueólogos e historiadores, salvo como posibles componentes del equipo que requiera la magnitud de la obra.

La aplicación de estas condiciones conllevaría una defensa del jardín histórico en España, un enriquecimiento del patrimonio histórico artístico al que pertenecen los jardines y una sociedad más civilizada.

Si los jardines históricos catalogados y los merecedores de serlo y por ello en situación más precaria, están a disposición del mandatario de turno, de plazo más o menos breve, comparativamente a la duración de vida de cualquier jardín, esos plazos de poder serán siempre inferiores, lo que debería ser causa de reflexión. Lo verdaderamente temible son las decisiones y las acciones, que improcedentemente, son capaces de tomar y ejecutar, causando destrozos en los jardines patrimonio de España, con pérdida de tiempo, una de las materias de que están hechos los jardines, y de caudales públicos.

Con el poder que detienen, unido al desconocimiento que no reconocen, pueden tomar decisiones y llevarlas a efecto, causando expolios, desaparición de su legado, en unos jardines que vienen de un pasado lejano, cuando ellos acaban de llegar, y los jardines tienen que permanecer para enriquecimiento histórico, artístico, anímico, espiritual, cultural, de generaciones futuras, cuando ellos ya no sean ni estén.

No debe ser competencia de los políticos que dispongan sobre obras artísticas, eliminar o tergiversar obras que han atravesado decenios, en lo referente a este escrito los jardines históricos. El daño puede ser irrecuperable, en el caso de rehacerse lo erróneo, conlleva inevitablemente un doble despilfarro de caudales públicos. Así como una pérdida de tiempo generalmente largo, ambos hechos en perjuicio de una sociedad indefensa, tratada gregariamente, inducida a la ignorancia y cuanto menos estupefacta. Sin tener la oportunidad de atención por parte de la prensa, u otros medios.

Si existe una Ley del Estado (16/85) y, ni el Estado ni la ley han sido abolidos, y si existe un Instituto del Patrimonio Cultural de España, por qué de manera general actúan en la defensa de los jardines históricos, a veces en casos flagrantes, personas privadas, asociaciones culturales, etc., empleando tiempo e investigaciones, con el necesario desembolso, sin el más mínimo éxito, año tras año.

¿Quién es depositario de esa tutela además de él mismo? ¿Dónde reside?

¿En el Ministerio de Cultura? ¿En la Academia de Bellas Artes de San Fernando? ¿En ICOMOS-España.( International Committee of Monuments & Sites)? ¿En el Instituto del Patrimonio Cultural de España? Es claro que no puede residir en los organismos oficiales titulares de JJ.HH. No se puede ser juez y parte.

Llegado a estas alturas, este escrito, pensado con la intención de evitar todo nombre de jardines y con mayor propósito de personas físicas, se ve avocado a referir ejemplos concretos de jardines históricos, de sus posibles restauradores, propietarios oficiales o privados. La prolongada grave situación del jardín histórico en España así lo precisa.

La II República, en 1931, instauró un Patronato de Jardines Históricos, la Guerra Civil lo debió inutilizar. El 31-7-1941 se publica en el BOE la constitución del Patronato para a Conservación y Protección de los Jardines Históricos de España. El 18-12-1980 dependiendo del Ministerio de Cultura, titular Cavero Lataillade, se nombran los siguientes vocales:Teresa Ozores, (+1983), Pedro Navascués, Juan González Cebrián y Carmen Añón.

El 17-3-1982 a petición de la ministro Soledad Becerril se modifica por Decreto y entran a formar parte como Presidente, el Director Gral. de Bellas Artes, Vicepresidentes, El Subdirector Gral. de Protección del Patrimonio Artístico y el Subdirector Gral. de Restauración de Monumentos, siete vocales nombrados por el Ministerio de Cultura y un Secretario. Por Orden de 28 -6 1982. siendo ministro de Cultura Iñigo Cavero Lataillade, queda sin efecto la orden de 18-12- 1982, y el Patronato quedó constituido por los siguientes: Teresa Ozores, Carmen Añon, Luís Iglesias, Eduardo Martínez de Pisón, Adolfo González Amezqueta y Juan Ruiz de la Torre.

Por aquellos años, en general, la formación específica de los vocales, en historia y concepto del jardín, demostró ser superficial, lo que fue causa de uno de los desaguisados más lamentables de los últimos treinta años en nuestro país, sobre una villa emblemática, qué desde entonces sigue sufriendo acciones negativas sin cuento.

El 24-3-1982 se reúne el patronato, según copia exacta y que concuerda con el original, bajo la presidencia de Luís. Jiménez Clavería, en representación de Javier Tusell, y vocales que figuran en el margen: Carmen Añón, Pedro Navascués (Este vocal ya no figura en la orden 18-12-82) y Teresa Ozores, con el siguiente orden del día, punto 4.”El Patronato admite el desglose del jardín artístico ”El Bosque” de Béjar (Salamanca) indicando que todas las actuaciones que hayan de realizarse en el jardín o su entorno propio , no podrán llevarse a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta Dirección General”. Dos firmas ilegibles, o ni eso siquiera (¿no aparecen tres vocales?). Denominando a El Bosque como jardín, no como villa de recreo, y por ende artístico (¿?). Sigue el patronato, “afirmando favorablemente” sobre jardines artísticos (sic) entre ellos tres en ruina absoluta… (¿?).

De origen privado desde el s. XVI, “El Bosque”, llegó al s. XX con esa titularidad. Declarado en 1946 Monumento Histórico Artístico, más de treinta y cinco años después, el propietario hizo llegar al patronato una carta, con un folio donde aparecía un plano fotocopiado de toda su propiedad, “El Bosque” de Béjar, donde él mismo con una línea en color rodeaba las terrazas y el estanque, y en su escrito inquiría: “¿Verdad que esto es el jardín histórico declarado? La contestación por escrito fue afirmativa, ignorando las veintisiete Ha. muradas que componían la única villa renacentista completa que quedaba en España. Desconociendo el concepto de VILLA de Recreo Renacentista. Dando por buena la torticera propuesta del propietario (¿juez y parte?) no desplazándose todos o parte del patronato hasta la villa, qué la mayoría nunca habían visitado. No fue ni uno.

A continuación el propietario donaba a cada uno de sus hijos cinco ha. donde construir su “chalet”, y mediante acuerdo con el Ayuntamiento, en aprox. diez ha. éste construiría una urbanización, viales, aparcamientos, equipamientos municipales, etc. etc. Todo documentado por la Agrupación San Gil, Hispania Nostra, y otros particulares. Aunque desacertada en su localización (el resto de la villa) la declaración de urgencia de protección de entorno, salvó ese primer peligro.

Pasados varios años El Bosque pasó a propiedad oficial mediante compra (de dineros procedentes de los impuestos), un tercio de la Comunidad de Castilla León, uno de la Alcaldía de Béjar, otro tercio del Ministerio de Cultura, con la gran equivocación de la ministra Esperanza Aguirre de donarlo a la Alcaldía, quedando ésta en mayoría sin un control equitativo para propuestas ulteriores.

Estas fueron, un hotel, un parador, un golf, etc., según fueron cambiando los sucesivos corregidores (ver pp. anteriores). Las actuaciones continúan y los desaciertos también. Así treinta desesperantes años.

En el jardín del Palacio de La Moncloa destinado a residencia de los sucesivos presidentes del gobierno, aparte piscina, vestuarios y otras lindezas, realizados en pleno jardín en tiempos de anteriores presidentes, en las bóvedas que sustentan la edificación, restaurada después de la contienda civil, en la parte original subterránea que había resistido los ataques en superficie, en 1982 se descubrió la Mantequería de la joven duquesa Cayetana de Alba (s. XVIII) entonces propietaria del palacete. Una pieza singular de los jardines pintorescos, sin citar famosos ejemplos extranjeros, y alguno nacional, valga como elemento de ese carácter de utilidad (lo Útil es lo Bello) el contemporáneo Avispero de “El Capricho” de la Condesa Duquesa de Benavente. Todo descrito en las publicaciones de los Amigos del Arte de los años veinte del s. XX.

Ese espacio usado en el último tercio del s. XX, como almacén de utensilios de limpieza, conservaba su ámbito propio, y en él un friso de azulejos originales, una sencilla chimenea de embocadura de piedra, y las puertas de acceso desde el jardín, entre los arcos que sostienen la terraza superior.

Comunicado el hallazgo y antes de poder obtener mediciones y fotos, quedó bajo las decisiones del Patrimonio Nacional-Real Casa, propietario del conjunto, y la responsabilidad del gerente Ramón Andrada, arquitecto y de su personal asesora, la jardinera proyectista Carmen Añon.

Pocos meses después se vaciaron esas estancias y se construyó la “Bodeguilla”, cocinita con encimeras y cuarto de aseo incluidos. Desapareciendo todo rastro de lo anterior, por indefensión.

La arquitecto paisajista, investigadora del jardín, por encargo de Carmen Romero de González, previamente, había hallado indicios de la “Fuente del Caño” completamente enterrada, el sitio fue excavado y la fuente permanece en su localización original.

La Fundación Casa Ducal de Medinaceli, a finales de los noventa del pasado siglo, transmitió por venta un palacio tardo-gótico, y su murado jardín a la Alcaldía de Bornos (Cádiz), para su nueva sede, conjunto situado en pleno centro de la villa.

Desde su origen, el jardín está separado de las calles perimetrales por altas tapias, solo era accesible desde una salida interior del palacio, aunque visible desde una terraza lateral con salida desde la sala principal del palacio, a nivel más alto que el jardín, la terraza quedaba constituida por una galería arqueada y fondo con esculturas de Benvenuto Tortello (S. XVI). Un auténtico “jardín reservado”, con una galería única en España.

En el tercer lateral murado, frontero a la antigua plaza mayor, existían dos altos huecos enrejados por fuera y cerrados por dentro con batientes de madera y cerrojos, que permanecían sin abrir hasta las celebraciones de Semana Santa. Cuando llegaban los pasos a la plaza delante del jardín, los propietarios acudían a contemplarlos reverencialmente, a través de dichos ventanos abiertos, perpetuando una tradición hondamente andaluza y señorial.

Aparte otras minucias, el arquitecto municipal por orden del alcalde de turno, cegó las dos ventanas enrejadas y a cambio abrió una puerta en el centro del muro, construyó una escalera para nivelar la calle con la altura del jardín y convertirlo en jardín público, sin preservar su antigüedad de siglos y su característica tan española Se construyó una ancha rampa adosada al palacio para acceder desde el jardín a la galería de Tortello con una gruesa barandilla de tubo metálico pintado de rojo para posibilitar la subida de sillas de ruedas.

En los últimos setenta del s. XX, el Real Jardín Botánico de Madrid, mandado construir en el Paseo del Prado, por Carlos III y proyectado por Juan de Villanueva ( s. XVIII), con el beneplácito de su director Salvador Rivas Martínez, y de todo el equipo científico, fue considerado anticuado y se procedió a su “modernización”, suprimiendo el trazado original mediante arrancamiento de los setos de Buxus sempervirens L. suffruticosa que perfilaban los caminos y enmarcaban los fontines que centraban los cuadros de plantación. Se cubrieron las terrazas con césped y se resaltaron dos únicos caminos, el eje, Puerta del Rey a la Cátedra de Agricultura, y el transversal desde la Puerta de Villanueva, que unía al jardín con su Gabinete de Ciencias, hoy Museo del Prado, cubriendo ambos con “tenis–quick” rojo, y construyeron en pleno centro del jardín un nuevo edificio destinado a aseos públicos.

Los alumnos del curso tercero 1975-76 de la Escuela de Paisajismo “Castillo de Batres” habían realizado un trabajo de investigación histórica y elaborado individualmente, una Memoria Histórica y de Intenciones, con Proyecto de Restauración personal. Las fotos, realizadas por el alumno de Batres Ricardo Villalta, de lo efectuado en el jardín, fueron publicadas en la prensa por el crítico de arte Santiago Amón, y se paralizó la obra de destrucción.

Poco después Leandro Silva presentó el proyecto realizado por una antigua alumna, ya profesora titular de la asignatura de Historia del Jardín en la Escuela de Batres desde Octubre 1976 (hasta 2008) trabajo con el que L. Silva consiguió la restauración del jardín, reinaugurado por Juan Carlos I en Noviembre 1981.

Han sido más de treinta y cinco años de gloriosa restauración, como jardín, como jardín científico y como jardín histórico, ejemplo para España y para Europa.

Lamentablemente entre 2017-18 su entonces director Jesús Muñoz con olvido de toda la historia del jardín, de su privilegiada situación y su catalogación como BIC, ya señera, ha propiciado unas intervenciones innecesarias y antihistóricas en dicho jardín, con alteración del ya consolidado trazado restaurado de Villanueva, justo en la proximidad de la entrada pública por la Puerta de Villanueva.

Un jardín del s. XVIII no puede ser escenario de pruebas novedosas de plantación, no es el lugar adecuado, ni deben mantenerse esos cambios efectuados. Además de instalar en el edificio, creado como Cátedra de Agricultura, de Carlos III, en el eje del Pabellón Villanueva, una cafetería, y una tienda de libros y “souvenirs”. Las mesas y sillas de plástico con sus correspondientes sombrillas a lo largo de la fachada de los invernáculos de Villanueva. Siguiendo las publicaciones y los mini planos originales del R.J.B. se elaboraron documentos de 18 folios distribuidos al C.S.I.C., ICOMOS, Ministerio de Cultura, Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando, Grupo San Gil, y ABC, sin respuesta hasta el presente.

No solamente las alteraciones y plantaciones inadecuadas no han sido enmendadas, si no que, bajo el nuevo director Esteban Manrique (desde Julio 2018), se están llevando a cabo edificaciones “ex novo” para alojar un nuevo invernadero, una cafetería, un aula, una tienda, ¡¡en un jardín de 1781, doscientos veintisiete años después!! Si es BIC, como si no lo fuera. Los propietarios no son los que deciden, y no lo es solo el CSIC; lo es el Ayuntamiento de Madrid, y el Canal de Isabel II.

Según la Ley 16/1985 y el Decreto 111/ 1986, debe decidir el Consejo del Patrimonio Histórico, asimismo sobre el empleo del 1 por 100, destinado a la conservación, etc., del Patrimonio. ¿Es conservación, es restauración, usar el 1 por 100 para construir lo no previamente existente? ¿Está permitido por el Consejo de Patrimonio Histórico, según la Ley 16/85?

El J.R.B. de M. no es solo un jardín científico (de esos existen muchos) es tanto o más, un jardín histórico, por su fundador Carlos III, y neoclásico por su tracista Villanueva, (de esos no hay) y es BIC, no por científico. Lo que lamentablemente parecen no considerar los mandatarios (temporales) a cargo de un bien patrimonial que debe pasar a las generaciones del futuro ¿Cómo? ¿“trufado” de edificios antihistóricos destructores de su espacio, de su arte y de su historia? ¿Por un plato de lentejas?

Antes de excavar para cimentar ¿se han realizado las obligatorias catas arqueológicas, en un territorio delimitado desde el s. XVIII. ? Ese subsuelo es del Estado, no de los titulares del R.J.B.

Déjese al Real Jardín Botánico de 1781, ser un Bien del Patrimonio Histórico de España. Aquellos que no lo hicieron en 1781, ni lo restauraron en 1981, dejen de pedir consejo a personalidades que en jardines históricos no pasan de ser dignos aficionados. Hagan uno nuevo con todo lo que parece faltarles en 2019, no en el Real Jardín Botánico de Madrid, no es el sitio.

Se está repitiendo la historia de 1975. Eso no es tutela del Estado.

El jardín del Real Alcázar se rige por un Patronato presidido por el Alcalde de Sevilla. Bajo el mandato de Soledad Becerril se encargó una investigación y una propuesta de restauración, trabajos entregados y aceptados por el patronato, con un intervalo de un mes para el inicio de las obras, por estar convocadas en ese plazo elecciones municipales, que fueron ganadas por Soledad Becerril. Un acuerdo entre partidos entregó la alcaldía a Monteserín. En relación al jardín manifestó que todo lo dispuesto por su antecesora quedaba sin efecto. En la restauración de una obra artística, máxime de la relevancia histórica del Real Alcázar, aceptada por un Patronato, pagado el arquitecto paisajista ¿Qué injerencia política, posterior, puede tener efecto en detrimento del jardín y del erario público? ¿La anulación de un partido político distinto?

¿Estamos en el mundo del arte, de la historia, o de las disidencias políticas? ¿La política está al servicio del bien social, en estos casos, del patrimonio de los españoles? ¿O no?

La investigación aludida y la estructura existente en el jardín habían dado como histórico el trazado y el relato manierista, obra de Bermudo Resta en el s. XVII, lamentablemente enmascarado por una plantación inadecuada y pérdida de los valores, causados por el capricho del duque de Montpensier a ff. del s. XIX y posteriores errores en el reinado de Alfonso XIII.

Bajo el nuevo alcalde-presidente se contrató a una arquitecta que manifestó no entender de plantas y se incorporó un biólogo. Ninguno tenía formación de historia del jardín ni de restauración histórica de jardines.

Ejemplo de su actuación: En el antiguo corral de los puercos, luego de la leña, Felipe II (S. XVI) mandó plantar 168 naranjos y llamarlo Corral de las Flores. Era un rey antófilo y amante de las quintaesencias.

La investigación (época Becerril) había calculado la posibilidad de plantación de ese número, en ese espacio, llegando a la propuesta de utilizar Citrus aurantiifolia X fortunella, por su reducido tamaño y lento crecimiento, floración y fructificación delicadas, a la par de su perfume. Un pequeño jardín de crucero, murado por sus cuatro lados con un a modo de bajo manto de naranjos, sin macizar el espacio.

Ajenos a estos detalles los responsables de la “restauración” han plantado en cada área cuatro naranjos, Citrus aurantium L., unos dieciséis, que ya crecidos cierran el espacio, tapan el grutesco de Resta y el aljibe lateral, etc.

Cuando todos los muros del Real Alcázar están con plantación de naranjos en espaldera, con la tradición española desde el. XV y el XVI, de “enmurar” con naranjos. Amén, otras equivocaciones, decisiones inadecuadas, despilfarro dinerario, y patrimonio perdido. Política versus Arte.

En Junio 1976 se pudo observar en las proximidades de la entrada al Parque de Madrid, ex Buen Retiro, en la Plaza de la Independencia, qué empezaban a desaparecer los setos de Viburnun tinus L. característicos de este jardín desde su recuperación a ff. del s. XIX. Originales del proyecto de restauración del Director Ingeniero Agrónomo de los Jardines y Arbolado de las calles del Ayuntamiento de Madrid Celedonio Rodrigáñez, después de la destrucción de todo lo sucedido a lo largo del siglo XIX.

La plantación de setos de Viburnum había alcanzado casi 1´80 m. convirtiendo el jardín en un espacio defendido y diferenciado, visual, aérea y acústicamente, del tráfago exterior, los setos bordeaban los “bosquetes” constituidos por plantación arbustiva y grandes árboles caducifolios y especies exóticas perennifolias, regado a manta por caceras. Eran islotes de verdor y de frescor, no accesibles, qué respondían a un criterio histórico, entre las alineaciones de árboles a lo largo de las calles. Todo con cierto aire romántico finisecular.

En 1976 la supresión de setos desestructuró la compartimentación de los bosquetes, sustituida su plantación por césped sin fronteras, el riego a manta pasó a ser por aspersores, de profundidad leve y ruido repetitivo. Murieron multitud de grandes ejemplares, muertes silenciadas. El público invadió las zonas encespedadas, aparecieron calvas, que se intensificaron con el verano mesetario. La supresión de setos llegó a ser casi total en época del Jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid, del momento y siguientes. La reacción fue tardía y se procedió a la restauración de setos, por la zona de Planteles.

Ahora se ven zonas de plantación bordeadas de pletinas de acero corten, u otros metales menos onerosos, en un jardín del XVII o del XIX, extensas superficies rectangulares encespedadas, inexplicables, construcciones en la escalinata del monumento a Alfonso XII, para resguardo de piraguas, en el Estanque de Felipe II ¿cabe mayor despropósito?

Es el “parking” anacrónico y heterogéneo de monumentos escultóricos, conmemorativos de personalidades, sin conexión con el pasado del jardín, que han encontrado donde ubicarse, por ese razonamiento de cierto funcionariado de cortas miras:”Aquí hay sitio”. Alguno de los Caprichos de Fernando VII (s. XVIII-XIX) pasaron a ser espacios para espectáculos nocturnos en la mitad del s.XX. La “Casa de Vacas”, donde se bebía leche en algunos momentos del día, es un enorme palacete de una cursilería y falsedad externas insoportables, que alberga “otro” auditorio más.

La Casa de Fieras, la más antigua de Europa, existente hasta mediados del s. XX, tenía que haber conservado sus instalaciones en memoria de esa rareza, (era de rigor, sin sus antiguos ocupantes).

Las magníficas jaulas de los felinos con los barrotes de época de hierro batido, aplicados a otros posibles menesteres temporales, un documento a no hacer desaparecer borrando la memoria de lo auténtico, y no seguir construyendo pabelloncitos de metal y cristal. Ni hacer un Zoo, en la desvirtuada Casa de Campo, en la segunda mitad del s. XX. con inquilinos forzados y ahítos de tristeza.

Entran en esta evolución actual negativa de jardines históricos de España un largo número de casos que se van a referir someramente:

El Carmen de Los Mártires de Granada, origen anterior a la entrega de La Alhambra, instaurado un convento de Jerónimos por Isabel I, con presencia de San Juan de la Cruz. Convertido por la Desamortización en jardín romántico, con propietarios en el XIX como el general Castaño, el belga Meersmans, en el XX el duque del Infantado, su hija la Priora Jerónima sor Cristina, y finalmente el Ayuntamiento de Granada que procedió a su destrucción dirigida por el Concejal de Parques y Jardines de 1981.

Ante el clamor oficial, por parte de la arquitecto Ana Iglesias de la dir. gral. de Bellas Artes, responsable de Andalucía Oriental, y el popular, se encargó una investigación histórica y un proyecto de restauración. Este trabajo se presentó a los Premios de la “Conservation Foundation” presidida por el duque de Edimburgo, en la primera convocatoria donde se admitió a España. El premio fue para ese trabajo de investigación y proyecto de restauración.

Durante los preparativos para iniciar la restauración, intervino un grupo de biólogos de la universidad de Granada, capitaneados por José Tito y otros; convencieron al alcalde que necesitan un campus para su Facultad y querían convertir Los Mártires en un bosque mediterráneo, con oferta de presupuesto (no cumplida). Propuesta aceptada.

A este biólogo granadino se le encargó la restauración de El Generalife, se mantuvo cerrado al público durante varios años, se excavó y se rehizo como la anterior restauración de Bermúdez Pareja de 1958.

Anterior a esa obra, El Generalife ya había perdido su verdadera esencia. Los bancales que antaño tuvieron destino de huertos, se camuflaron con unos jardines seudo “arabo-andalusíes” (¿?), con paramentos de cipreses recortados, planteles de floración variada, dominada por rosales de pie alto, creación francesa del s. XIX, profusión de tiestos con geranios, oriundos de Sudáfrica, de introducción decimonónica en Europa. Estanques bordeados de equívocos surtidores, no islámicos, sino romanos (zampilli).

Realización de un auditorio inservible, donde el frío y la humedad nocturnos desafinaban los instrumentos de cuerda, provocaban afonías a los cantantes y rigidez en la musculatura de los bailarines, causante de caídas. Gran despilfarro dinerario. Construcción de una macro-entrada propia de un campo de fútbol.

Desconocimiento, destrucción y desamparo. Desatinos sumamente onerosos.

En Palma del Río (Córdoba) el convento de clarisas del s, XV una vez desafectado pasó a ser la futura sede del ayuntamiento palmeño. Además de iglesia, convento, cementerio constaba de una huerta, un lavadero cubierto y un manantial, todo cerrado por muralla almohade, en el centro de la villa. La propuesta del arquitecto municipal fue solar la huerta y ubicar en una dependencia conventual, una cafetería pública y una hospedería, practicando una puerta en la muralla para acceso directo desde la calle. A la concejala de Cultura le pareció conveniente enviar a una especialista de restauración de jardines históricos, un plano de estas modificaciones. Aparte otras consideraciones sobre qué un ayuntamiento con dinero público hiciese la competencia a establecimientos de esa índole con capital privado, una huerta solada era un contrasentido, con las mesitas y las sombrillas aparentes en el plano remitido.

Se realizó una investigación, un proyecto de jardín –huerta medieval, con aljibe, caceras y emparrados con vides para dar sombra a los visitantes, quedó terminado y pagado. Poco después el alcalde mandó deshacer todo y en ese espacio construir una piscina “porque en Palma hacía mucho calor y así en verano puedo refrescarme desde mi despacho”.

La pérdida del Patrimonio Histórico compuesto por el legado de los jardines de España, es penosa. Se ha evitado la comparación con los de países europeos, algunos arrasados en la Guerra Mundial 1939-1945, que han procedido a la restauración, reconstrucción, mantenimiento ejemplares, de jardines casi desparecidos o tergiversados.

A continuación, se enumeran algunos jardines de España en abandono o con actuaciones contraproducentes, sin detallar por no alargar este escrito. Aparte los anteriormente descritos son:

La Casa de Campo Jardín de Felipe III. Jardín de Cadalso de los Vidrios.* Jardín del Palacio de Algete*. Jardín del Palacio de Miramar*. Jardín y Huerta de Canet*. Jardín de Raxa*. Jardín de Gourié*. Jardín de la Fabrica Paños de Carlos III.*. Jardín de La Casita de El Pardo. Jardín del Palacio de Boadilla del Monte*. Jardín de El Retiro de Málaga*. Claustro del Monasterio de Guadalupe. Jardín de Santa Clotilde y su ex preservado paisaje circundante*. El Campo del Moro. Jardín del Emperador del Monasterio de Yuste, y otros (* privados, en origen o posteriormente).

Entre los jardines históricos restaurados de manera ejemplar merece mención especial,

El Laberinto de Horta en Barcelona. De creación privada por el marqués de Alfarrás al final del s. XIX, reúne las dos tendencias clave de aquella época, el Neoclasicismo y el Paisajismo.

Su elemento principal es un extenso laberinto compuesto por altos setos de ciprés, con esculturas de terracota dedicadas al amor. Sobrevolado por una terraza en su parte superior con dos templetes en forma de “tholos”, uno a cada extremo, desde donde contemplar el conjunto laberíntico sin adivinar el misterio de su recorrido. Otra segunda terraza más arriba, presenta un pabellón de traza clásica, con función de embarcadero para navegar en el posterior estanque cuadrado, bordeado de una terraza perimetral, donde predominan elementos arquitectónicos y escultóricos de terracota.

En un lateral, siguiendo el desnivel natural se desarrolla un trazado y plantación de jardín paisajista, naturalista o pintoresco de carácter rural, resaltado por algunos elementos naturalistas característicos de la época.

Cuando pasó a propiedad del Ayuntamiento como jardín público, después de una recuperación de sus elementos físicos, el equipo restaurador optó por situar extramuros todos los servicios que la sociedad demanda, a las puertas del jardín histórico murado, con horario de cierre y entrada de pago, y ni uno en el interior del jardín, obra de arte dieciochesca.

Todos: Taquilla, tienda, chiringuito, juegos infantiles, servicios sanitarios, zona de “picnic”, bancos, de uso a la entrada o a la salida, nunca dentro.

Como ejemplo de titularidad privada, actualmente gestionado por la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, es el jardín y las huertas del Palacio de Oca en La Estrada (Pontevedra).Bajo la presidencia del duque de Segorbe, y la investigación de C M-C.

No solamente se ha mantenido desde el s. XVI, en la misma familia, asume además un excepcional trazado del exquisito barroco gallego, y una participación decimonónica. Elemento sobresaliente es la ría bordeada de muretes de granito con bolas y merlones en punta.

La cruza, un puente- sala- mirador con columnas de granito que sostienen pontones de madera de castaño, renovados en continuidad, emparrado que constituye un dosel cubierto de Vitis vinifera L., lográndose una delicada estancia y a cada lado un espectáculo incomparable. En la ría “navegan” dos islas graníticas en forma de barco donde aparecen figuras pétreas de marinos dieciochescos, y mediante una plantación en espaldera de Citrus aurantium L., según los legajos, se conforma un a modo de velamen para estas embarcaciones. En los caminos de tierra de la antigua huerta, toda murada, se han recuperado los emparrados que antaño los cubrían, rehaciéndolos enteramente de madera de castaño donde trepa la Vitis vinifera L.

Se pudo salvar el bosque de Guillufe secular robledal con ancestral romería, dentro de la propiedad ducal, que el proyecto de la Autovía Orense-Santiago literalmente borraba del mapa. Lo que demuestra que cuando una propiedad atenta se pertrecha de ayudas y razonamientos documentados puede ser atendida.

Esta misma Casa Ducal, recientemente ha recuperado en la Casa de Pilatos, en Sevilla, el jardín mayor y más antiguo, existe otro más y un gran patio, respetando su trazado de crucero y proveyéndole de una plantación acorde a su pasado renacentista.

La Granja del Señor de Ortigueira, el conocido Pazo de Santa Cruz de Rivadulla, sin salir de la misma familia desde hace más de quinientos años, mantiene un jardín reservado de trazado aterrazado renacentista. Es mundialmente conocido el Paseo de las Novias con plantación alineada de una colección de árboles de Camelia japonica L. desde ff. del s. XVIII.

Un Paseo de Bojes seculares, con ramaje formando una alta bóveda de verdor, que conduce al estanque donde se reflejan gigantescos Liriodendron tulipifera L., su agua retenida proveía de fuerza al molino inferior, para derramarse en arroyo sinuoso, con cascadas y remansos, donde se desarrolla un descendente jardín pintoresco con tupido bosque y piedras afelpadas de musgo, donde el silencio delata la caída de una hoja. Para llegar a la plazuela donde se alzan orgullosas, dos Washingtonia filifera (Linden) Wendland, inalcanzables. Su antigua huerta cuarteada de olivos, guarda una larga calle con estos árboles de gran antigüedad y localización septentrional anómala.

El pazo de Mariñan de origen privado pertenece a la Diputación de la Coruña. Sus cuadros de bojes de dibujos alfombrados, recortados a la perfección, se desarrollan a lo largo de la ría de Betanzos, prolongados en una secuencia de jardín pintoresco con una colección de camelios, donde en lo peor del año, refulgen sus flores, una huerta aterrazada descendente para continuar en un bosque de variados eucaliptos australianos que crujen y perfuman, al andar, todo bordeado por la anchura de la verdinegra agua mansa y la ribera frontera entrevista entre nieblas.

Una de las primeras restauraciones bien realizadas de Jardín Histórico de origen privado, que pasó a municipal y público, es el Jardín de Monforte en Valencia. Mantiene su contenido tamaño, propio de la alta burguesía del XIX, y delicado pabellón de uso parcial, su jardín denota haber sido el interés principal del creador, el ya titulado marqués de San Juan, con entrada de perfiles de ciprés de aire neoclásico, estatuas de mármol de Carrara, y una montaña artificial con estanque sinuoso propio del jardín paisajista pintoresco.

Córdoba mantiene casi en secreto un conjunto extraordinario de propiedad privada, en estrecha calle, muros inhibidores de la curiosidad, la cerrada, la silenciosa Casa de los Arruzos, de origen hispano-islámico donde se enredan sus salas palaciegas abiertas, a galerías columnadas, que zigzagueantes dan a mínimos patios con fuentes susurrantes rodeadas de árboles frutales y a otros jardines, con aljibes, en sucesión máclica, estado perfecto, solitario, irreal, qué corta la respiración

Así mismo merecen ser nombrados como jardines históricos por su mantenimiento, orgullo de España, además de los referidos en este escrito, los siguientes: El jardín Botánico de Marimurta, el Jardín de la Fundación Selgas-Fagalde*, el claustro del Monasterio de San Lorenzo*, los jardines de la Casa de las Rejas de Don Gome*, el jardín de Son Moragues*, el jardín de Alfabia*, el Parc Guell*, el Parque del Oeste, el Capricho o Alameda de Osuna*, el Cigarral de Menores,* la almunia del Palacio de Galiana,* el jardín de la Casa Fuerte de Rubianes*, el jardín de la Casa Cambó*, el Jardín de Las Sirenas*, el jardín de la Casa Zóbel*, los jardines del Monasterio de Las Nieves*, La Concepción Jardín Botánico Histórico*, los jardines de las Casitas de Arriba y de Abajo, el jardín de La Granja de San Ildefonso. (* origen privado).

Las anteriores enumeraciones, no exhaustivas, reflejan sin lugar a dudas que los jardines de titularidad privada reciben una superior atención en mantenimiento y adecuada restauración por sus propietarios, frente a los gestionados oficialmente.

Un jardín histórico privado, declarado BIC, no puede ser alterado, está obligado a su conservación o su restauración, apertura de dos horas semanalmente al público, TODO a costa del propietario, con posible expropiación. ¿Dura Ley? ¿O injusta ley? Un jardín histórico oficial declarado BIC, cuenta para el cumplimiento de conservación, restauración, control de visitas, con los presupuestos del Estado.¿Incentiva esta injusta situación la conservación de bienes generalmente de transmisión familiar? O procura el abandono y la venta ? Incluso la posible expropiación. Y su ya demostrada pérdida de autenticidad al cambiar de titularidad. ¿Quién conoce mejor su jardín y está más emocionalmente comprometido, el propietario o el mandatario casual? ¿Es esto una mejora del Patrimonio Histórico Artístico de España? Y finalmente ¿sale ganando el público, el visitante, el pueblo, el turista? ¿El jardín?

El Estado debería estudiar, protección, ayudas, mecenazgos, etc., para los jardines privados BIC, que no son ninguna BICoca para sus dueños, o promocionar la creación de entidades o asociaciones que lo consigan. Los propietarios privados se ven abocados, en múltiples ejemplos conocidos, a alquilarlos para eventos sociales, cada vez con mayor frecuencia y continuidad. ¿Si existe la exención de impuestos, si las ganancias por ese uso dejan un remanente, revierte alguna parte en la recuperación del jardín?

De la misma manera que no se han citado en este escrito comparaciones con jardines extranjeros, se renuncia a la enumeración de los generosos y eficaces sistemas creados en otros países cercanos, para la mejora de sus jardines históricos y la consideración de los singulares. Créense, inteligentes, generosos y eficaces, métodos propios de España.

La contemplación, en la Ley 16/85, de protección del entorno debería quedar provista de mayor efecto. El paisaje circundante puede incorporarse en un J.H. como paisaje no deseado, paisaje impuesto, opresivo e invasor.

El Parque de Madrid, ex Buen Retiro, con el rascacielos de apartamentos, cercano a su ángulo noroeste, que se beneficiaron en la venta por las vistas sobre el Retiro, es un permanente agravio sobrevolando su espacio.

El Real Jardín Botánico de Madrid, tiene varios edificios de viviendas incidiendo territorialmente y visualmente, con sus fachadas traseras, otros con terrazas verdaderas plateas sobre el jardín. Beneficio para los habitantes de esos pisos. ¿Pérdida para…?

Monforte en Valencia realizado inicialmente a las afueras de la ciudad, cuando llegó la protección de entorno ya tenía un círculo de rascacielos coronándolo.

Esas vistas enriquecedoras para el vendedor no reportan bien alguno al J.H., sin contar con su beneplácito y sin una compensación para el mismo. Es una usurpación estética no consentida, a considerar en el futuro.

El Instituto del Patrimonio Cultural de España tiene una ocasión única y un deber con el Patrimonio de España, la de interrumpir los más de cincuenta años perdidos, abogar por una formación específica, exhaustiva, de una profesión nueva, qué reclama una carrera nueva, sin componendas engañosas. La de arquitecto paisajista.

Una enseñanza mínima de cuatro años y una especialidad optativa en restauración de jardines históricos, más una reválida para ostentar el título, y acabar con el intrusismo.

Exigir mayor deontología profesional, desterrar el amiguismo, los contactos como

méritos, el nepotismo, las subvenciones unilaterales, los trueques, etc.

Incentivar la preparación, el talento, y la entrega.

Solicitar la creación de un equipo consultor y supervisor para todo el territorio nacional.

Comentarios

Publicar un comentario